曲阜:沂河尼山沐清風(fēng)

2019-08-28 09:12:00 作者: 來源:《中國紀(jì)檢監(jiān)察》

曲阜,古為魯國國都,悠悠沂河,巍巍尼山,述說著這里厚重的人文和歷史。曲阜,更因是孔子的故鄉(xiāng),而享譽中外。作為文化重鎮(zhèn),孔子開創(chuàng)的儒家學(xué)派,其思想學(xué)說在春秋時期就從曲阜出發(fā),影響了中國,影響了世界;作為道德高地,儒家提倡的“修身齊家治國平天下”的道德理想于兩千五百年前就從曲阜發(fā)端,影響了中國人的國格,塑造了中國人的人格,成為世界文明之“東方翹楚”。

“金人銘”里的廉潔家訓(xùn)

在曲阜城東北處的高埠上,有一座古老的魯國祖廟——周公廟。周公,姓姬名旦,周文王姬昌的第四子,周武王姬發(fā)的弟弟;因其采邑在周,爵為上公。

在周公廟的第三進院落,十幾塊高低錯落的石碑見證著周公廟的歷史風(fēng)云,其中最引人注目的首推“金人銘”碑。此碑立于清道光年間,由當(dāng)時孔子七十二代孫、官任內(nèi)閣中書的孔憲彝撰寫。其中的碑文,除了“金人銘”的銘文之外,還提到了孔子于2500多年前在太廟觀看“金人銘”的典故。

關(guān)于“金人銘”的內(nèi)容,歷史還需翻回伯禽就封魯國時的情景。周公被封,兒子伯禽替父就任,周公恐其年少不能勝任,臨行前便親書銘文于老管家“金人”的背上,并叮囑“金人”經(jīng)常站在他身前,讓他隨時看到,以免忘記自己的訓(xùn)誡,“金人”背上的銘文就是著名的“金人銘”。銘文中,周公對即將赴任的兒子不倦教誨,充滿了懇摯而迫切的父子情、父母心,如涓涓清泉,回環(huán)不息,其言諄諄,其意切切。縱觀通篇內(nèi)容,主要是告誡伯禽:一要少言慎言,毋多生事;二要防微杜漸,謹(jǐn)慎小惡;三要禮賢下士,屈己尊人;四要淡泊名利,處下不爭。

孔子當(dāng)年曾走進周公廟觀此銘文,留下了極為深刻的印象。他頗為感慨,告誡弟子說:“小子們,請記著!‘金人銘’中的語言雖然簡單,但中情于事。如果按照這個訓(xùn)誡來行身處事,就會少惹是非,避免災(zāi)禍啊!”

孔子主張的“敏于事而訥于言”、痛斥“巧言令色”之徒等,都源自于“金人銘”;當(dāng)?shù)茏幼訌堅儐栕龉僦罆r,孔子教導(dǎo)他“多聞闕疑,慎言其余,則寡尤;多見闕殆,慎行其余,則寡悔。言寡尤,行寡悔,祿在其中矣。”可見,“金人銘”對孔子的影響之深。

“金人銘”承載著圣人家訓(xùn)的智慧而熠熠生輝,以至于我們今人讀來,仍然猶如甘泉醴酒,字字珠璣。

“千古江山,英雄無覓孫仲謀處。舞榭歌臺,風(fēng)流總被雨打風(fēng)吹去。”而歷經(jīng)滄桑歲月的魯國祖廟——周公廟,卻在歷史的變遷中依然靜靜地坐落在曲阜明故城東北角,遠(yuǎn)離囂世,波瀾不驚,一如周公生前“不求名利,矢志為國,終生操勞,死而后已”的廉潔勤政精神而流芳百世。

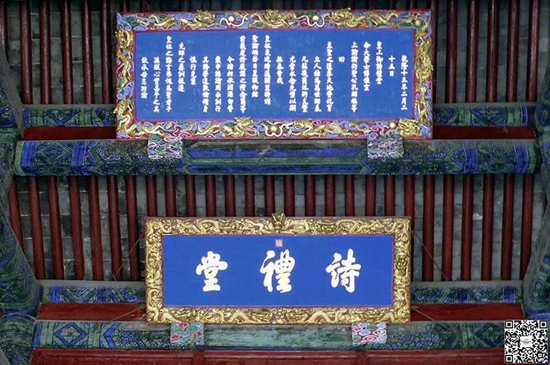

“詩禮堂”里的家風(fēng)規(guī)矩

圣人遺風(fēng)今猶在,禮門義路家規(guī)矩。在曲阜孔廟東路承圣門后面有始建于宋代的“詩禮堂”,明弘治時為了紀(jì)念孔子教育兒子孔鯉“學(xué)詩學(xué)禮”而命名。清康熙、乾隆來曲阜祭祀時在這里聽孔子后裔講經(jīng),乾隆還題寫“則古稱先”“詩書禮樂”的匾額和對聯(lián),贊譽孔子及其家風(fēng)。

孔氏家風(fēng),有“詩禮傳家”,而獲得“長見識,知規(guī)矩”的常識,來自于《論語·季氏》記載的一則“庭訓(xùn)”故事:一次,孔子閑居,站在院中,見兒子孔鯉從堂前走過,便問道:“你最近學(xué)過《詩》了沒有?”,孔鯉回答:“沒有”。孔子說:“不學(xué)詩,無以言”。孔子的說法,來自于當(dāng)時的社會文化背景,上層社會之間人與人交往談話,時常會引用《詩經(jīng)》中的經(jīng)典,如果不學(xué)《詩》,知識淺薄,孤陋寡聞,就無法與人交談。孔鯉受到父親的追問和提醒,于是退而學(xué)詩。又一次,孔鯉又被父親叫住,問:“你最近學(xué)過《禮》了沒有?”孔鯉回答:“沒有”。孔子說:“不學(xué)禮,無以立”。禮,代表當(dāng)時的規(guī)章制度以及人與人交往的禮儀規(guī)范;不學(xué)禮,則難以立身處世;而知書達禮,是立身處世必備條件,于是孔鯉退而學(xué)《禮》。

孔子教子“學(xué)詩學(xué)禮”的家訓(xùn),歷來傳為美談。孔氏后裔,作堂私第,名以詩禮,整齊門楣,勿忘家聲,示不忘“過庭之教”。

“冷板凳”上的不徇私情

孔府,是歷史上著名的衙宅合一的衍圣公府。“與國咸休安富尊榮公府第,同天并老文章道德圣人家。”清代大才子紀(jì)曉嵐撰的這幅孔府門聯(lián),道出了這座千年府邸所彰顯的文化功能。從孔府的亭臺樓榭、匾額楹聯(lián)中,也處處可見儒家“道德文章”的正面引領(lǐng),但從歷史和現(xiàn)代廉政教育的視角看,也有作為儒家崇廉尚勤教育的歷史遺存,比如“冷板凳”“戒貪圖”等“紅色警戒”文化符號。

歷史上的孔府,常有“達官貴人”出沒,常被孔府主人請為“上座”,但在孔府大堂與二堂相連接的穿廊下,卻有一對明代嘉靖年間留下的大長紅漆木凳,據(jù)說明朝內(nèi)閣首輔嚴(yán)嵩——“嚴(yán)閣老”坐過這條凳子,因而被稱為“閣老凳”。

“閣老凳”,來自于“嚴(yán)閣老”來孔府求情的故事。傳說嚴(yán)嵩于明朝當(dāng)權(quán)時,曾做過不少壞事,后來受到彈劾,心里很是不快,四處尋門子為他求情。因為他的孫女嫁給了當(dāng)時的孔子六十四代孫、衍圣公——孔尚賢,所以嚴(yán)嵩的罪行被揭發(fā)后,為求免罪,急忙專程跑到曲阜來,懇請衍圣公能到當(dāng)朝皇帝面前為他求情,但是衍圣公孔尚賢深知嚴(yán)嵩父子奸權(quán),作惡多端,而不愿徇私情,于是就把他冷落在長凳上,讓他等了很久很久,不與相見,沒有回話。后來,人們便習(xí)慣地稱此長凳為“冷板凳”。

現(xiàn)在,凡來參加現(xiàn)場教學(xué)的拜訪者,聽了“冷板凳”的故事后都不由自主地坐一坐,于唏噓之中冷靜思考其中的意義,“吾日三省吾身”的意味油然而生。

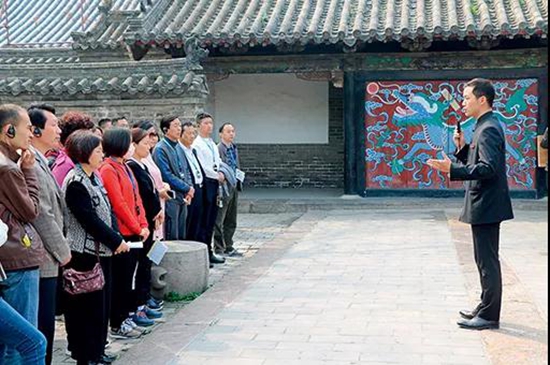

黨員干部在孔府戒貪圖前接受廉政思想教育

“戒貪圖”里的清廉警示

在孔府內(nèi)宅里,有一道面向朝里的屏門,屏門上畫著一幅寓意深刻的圖畫——“戒貪圖”。畫中有一貌似麒麟的神獸,名字叫“犭貪”,它的最大特點是生性饕餮,貪得無厭。壁畫上描繪了“犭貪”的四周有彩云,彩云中有被它占有的寶物——“八仙過海”中的八位神仙賴以漂洋過海的寶貝。這些寶物,已經(jīng)讓它應(yīng)有盡有,但是它仍不滿足,仍然張開血盆大口,目不轉(zhuǎn)睛地對著天上的太陽,企圖將太陽吞入腹中,占為己有,可謂野心極大,欲壑難填!據(jù)說,無窮的貪欲卻使它到頭來落了個葬身大海的可悲結(jié)局。

明清時期的孔府主人,每當(dāng)外出公干經(jīng)過這里時,家人都會高喊:“過貪了!”“過貪”之意,一語雙關(guān),一則提醒主人即將走過“戒貪圖”,二則警醒主人做人做事,不可“過貪”。

孔府主人將此圖制作于內(nèi)宅門出入口,在于提醒自己及孔氏裔孫要立身以正,為官要清,不要貪得無厭。孔子一生“志于道”的追求,重義輕利,他主張“君子喻于義,小人喻于利”、“君子愛財,取之有道”。“戒貪圖”告誡孔氏后裔要警鐘長鳴,牢記圣人教誨。

“不忘初心,牢記使命。”如今,“冷板凳”和“戒貪圖”所在的孔府,除了作為全國首批廉政教育基地之外,又被濟寧、曲阜兩級紀(jì)委辟為“紀(jì)檢人·廉勤線”的現(xiàn)場教學(xué)點。這里的廉物廉事,對于促進傳統(tǒng)儒家優(yōu)秀廉政思想的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,建設(shè)“廉潔曲阜”,正發(fā)揮著揚清風(fēng)正氣、筑思想防線、建精神家園的積極作用。 (作者:宋冬梅,孔子研究院副研究員)