孔子博物館:快速變化社會中的博物館創新發展之路

來源:中國孔子網作者: 2025-05-18 16:23

2025年5月18日是第49個國際博物館日,今年的主題為“快速變化社會中的博物館未來”,強調在快速變化社會中,博物館應重新定位自身的角色,不僅僅是歷史的守護者,更應成為文化的傳承者、未來的建構者。孔子博物館是為貫徹落實習近平總書記視察曲阜重要講話精神,傳承弘揚以儒家思想為代表的中華優秀傳統文化而建設的國家一級博物館,也是目前國內唯一一家以文物全面闡釋孔子思想和儒家文化的專題性博物館。自2019年9月開館以來,孔子博物館與時代同頻共振,錨定文化“兩創”,踐行“兩個結合”,在傳承中創新,在創新中發展,努力探索出一條契合時代需求的博物館高質量發展之路。

藏品為基、科技賦能——讓文化根脈永續傳承

孔子博物館擁有豐富的文物藏品,總量達70余萬件,其來源主要為孔府舊藏,包含祭孔禮樂器、孔府檔案、古籍圖書、明清至民國服飾,以及上世紀70年代以來魯國故城考古發掘出土的大量青銅器和玉器等。這些珍貴的館藏文物是儒家文化發展的重要歷史見證,是研究孔子思想、儒家文化十分珍貴的歷史資料和物質載體,具有十分鮮明的儒家文化特色。

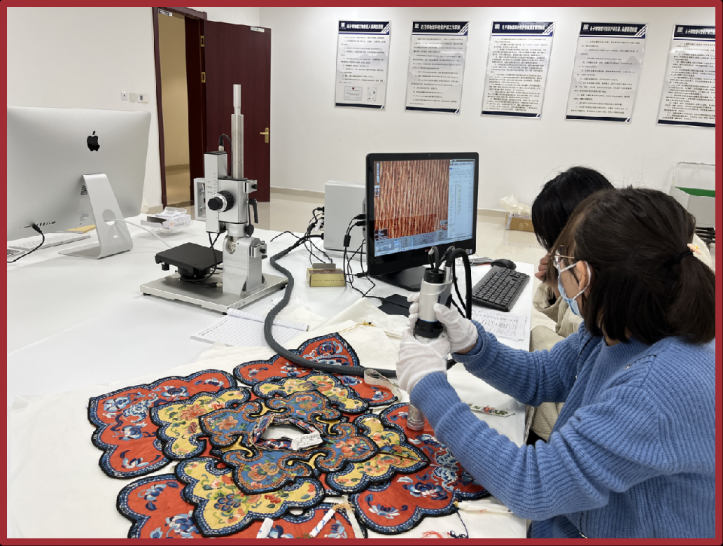

文物保護是博物館的第一要務。近年來,孔子博物館持續加強文物的預防性保護和本體保護,下大力氣建成紙質、紡織品、金屬等多門類文物修復室,配備恒溫恒濕系統、低氧充氮殺蟲滅菌室、超景深顯微鏡、X熒光衍射分析儀等設施設備,初步建成文物庫房微環境監測系統,實現對全館珍貴文物的動態監測和長效保護。在國家文物局的大力支持下,孔子博物館先后開展了館藏青銅器、明代服裝、古籍善本、書畫類、家具類等11個文物保護修復項目。從判斷文物病害到分析檢測數據,從確定技術路線到制定文物修復方案,從項目實施到結項驗收,孔子博物館構筑了一套科學穩固的文物保護工作體系。在文物修復團隊的共同努力下,館藏明代服飾修復項目榮獲“2021全國優秀文物藏品修復項目”,館藏家具文物保護修復項目也已入圍“2024全國文物修復案例宣傳展示活動”終評。今年1月,孔子博物館被文化和旅游部確定為“第二批國家級古籍修復中心”,取得了歷史性突破。

文物保護的目的在于傳承,這就需要博物館講好文物背后的故事,讓文物“活起來”。對孔子博物館而言,陳列展覽是解讀儒家思想、闡釋中華文明突出特性的重要媒介。自開館以來,孔子博物館立足儒家文化特色優勢,圍繞儒家經典、禮樂文化等主題,創新展陳語言表達,先后策劃舉辦了“學而時習之 不亦說乎——《論語》主題展”“日出東方——山東古代禮樂文明展”“齊明盛服——明代衍圣公服飾展”等70余場特別展覽。其中,今年“5.18國際博物館日”舉辦的“持廉秉公——孔府舊藏‘謄黃’擷英展”,已入選國家文物局、中央網信辦2025年度“博物館里讀中國——弘揚中華優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀”主題展覽重點推介項目。

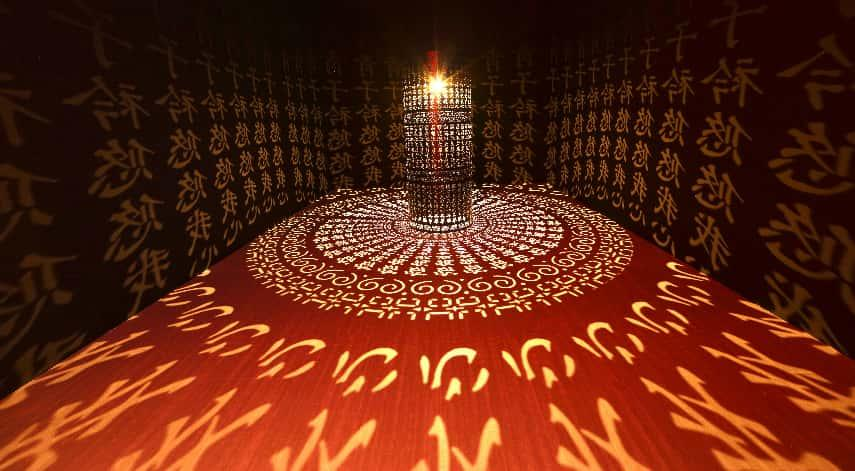

隨著人工智能、云計算等數字技術突飛猛進,孔子博物館嘗試運用數字化手段表達孔子文化的精神內核,在2024年策劃推出了“孔子密碼——沉浸式文物數字藝術展”。展覽以文物數字化保護成果為基礎,創新融入裸眼3D、光影雕塑、3D Mapping、動態影像長卷等數字技術,通過視覺的沖擊、情境的感染、精神的對話,帶給觀眾身臨其境的多維感官體驗,是孔子文化與現代科技深度融合的一次成功探索。為回應觀眾熱切期待,今年“5.18國際博物館日”期間,孔子博物館與北京郵電大學聯袂推出“彣彩中國”文化科技展,從館藏文物中提取具有代表性的紋樣與色彩,運用原真采集、增強現實、數字交互等技術,具象展現中國不同歷史時期的藝術追求與審美理念,引導觀眾深度探索中華文化密碼。

深度挖掘孔子IP價值,通過創意設計、跨界合作打造富有儒家文化特色的文創產品。目前,孔子博物館文創產品規模達到588個系列1700余種,品類囊括服飾、文具、首飾、美妝、食品、家居、日用品。在剛剛閉幕的香港國際授權展上,孔子博物館藏戰國黃玉馬、三圣像、西周“侯母”銅壺等文物IP及衍生文創悉數亮相,充分彰顯“孔子文化”創意設計品牌的文化內涵與商業價值。得益于豐富的館藏文物資源,孔子博物館通過構建“賽事+版權+成果孵化 ”全產業鏈條,成為了創意設計的“搖籃”。連續舉辦兩屆“孔子文化”創意設計大賽,累計征集海內外優秀作品14979件,簽約授權文創企業10余家,實現成果落地轉化近40項,激發出文物活化利用的強大能量。

多維體驗、數智融合——推動博物館教育傳播創新發展

習近平總書記強調:“一個博物院就是一所大學校。”當前,利用博物館文化資源開展教育活動已成為新常態。孔子博物館一直致力于傳承孔子的禮樂思想,通過開展形式多樣的社教課程、體驗活動,以文化人、成風化俗,厚植文化自信,增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

依托館藏文物和陳列展覽資源,孔子博物館精心打造“孔子課堂”核心社教品牌,形成了以“孔子密碼”主題研學為代表的“六藝”課程體系,以優秀傳統文化為主題年均開展社教活動近500場次,服務線上線下觀眾近百萬人次。建設“孔博織造”“孔博書局”等文創體驗空間,設置傳統紡織、雕版印刷等非遺技藝體驗課程,讓觀眾在沉浸式體驗中接受歷史文化的滋養,實現博物館與觀眾之間的深度連接。策劃推出“博物館里過大年”系列活動,推出富有黃河文化鄉土風情的非遺民俗體驗活動,以高品質文化供給提升群眾的幸福感和獲得感。此外,孔子博物館還積極探索館校合作新路徑,打破地域限制,依托智慧研學系統,在全國范圍內推廣“孔子課堂”示范基地。通過基地共建、資源共享、項目合作,以線上線下相結合的方式實現儒家文化資源的定向輸出。目前,“孔子課堂”示范基地已經落戶全國29所中小學,覆蓋10個省份,受益學生超5萬人。

禮樂文化是儒家思想的重要特色,是中華文明的重要標識。孔子博物館整合禮樂文化資源,積極拓展禮樂文化傳播內涵路徑,確立了“禮、樂、歌、舞”四大傳習系列。開發復原鄉射禮、成人禮、拜師禮等傳統禮儀。對《詩經》等經典篇目進行編曲、配器,復原古代樂曲50余首。創新藝術表現形式,與曲阜師范大學聯合創作音樂舞蹈劇《風乎舞雩》,在今年孔子文化春會櫸溪會場首次展演,讓禮樂文化更加鮮活可感。為了打通傳播環節,孔子博物館簫韶樂團自2023年開啟了常態化展演,并開設禮樂文化體驗課程,這進一步拉近了禮樂文化與社會公眾之間的距離,讓禮樂文化融入日常生活。通過研究、講習、展演等方式,深入挖掘闡發其中所蘊含的歷史內涵、人文精神和時代價值,孔子博物館走出了一條特色鮮明的中華禮樂文化傳習之路。經過多年的保護傳承和傳播實踐,孔子博物館“圣門禮樂”項目順利入選山東省第六批非遺代表性名錄,為傳統雅樂的活態傳承注入了新的動力。

為適應快速變化的社會環境,滿足不同受眾的文化需求,孔子博物館積極探索創新文化傳播方式,借助現代科技手段,構建多渠道、立體式的對外傳播格局,拓展文化傳播的邊界。

一方面,積極推進文化數字化。建設“孔子文化數字中心”,打造數字博物館,讓觀眾通過網絡隨時隨地瀏覽孔子博物館的陳列展覽與文物藏品,打破了時間和空間的限制,真正實現了資源開放共享。加強AI等數字技術應用,通過文物數據資源的匯聚融合,賦能文物保護利用。

另一方面,注重新媒體運營和全媒體傳播。在微信視頻號、抖音、央視頻等多個新媒體平臺擴大聲量,通過發布原創短視頻、舉辦直播活動等形式,打造孔子禮樂文化“強磁場”。僅2024年,孔子博物館在網絡上共發布原創短視頻1200余條,與內蒙古杭錦旗、浙江磐安多地聯動,舉辦5場大型禮樂文化直播活動,累計觀看量達8600萬,頻登網絡熱搜,讓中華優秀傳統文化成為備受群眾青睞的網絡“頂流”。

學術立館、人才強館——開辟儒學傳承發展新領域

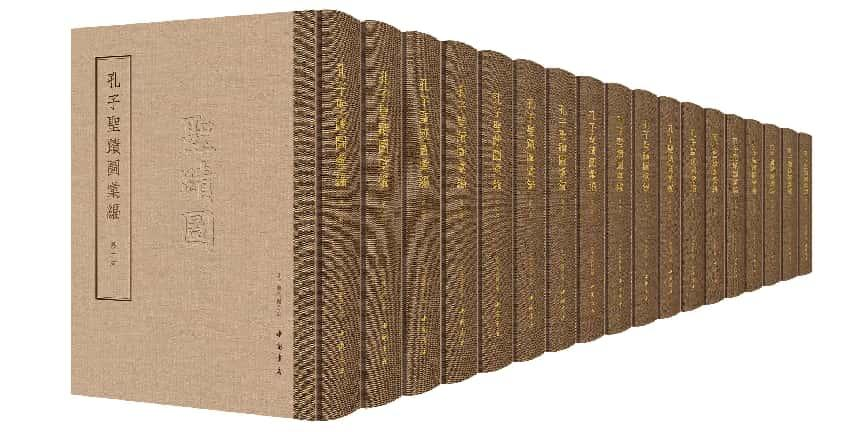

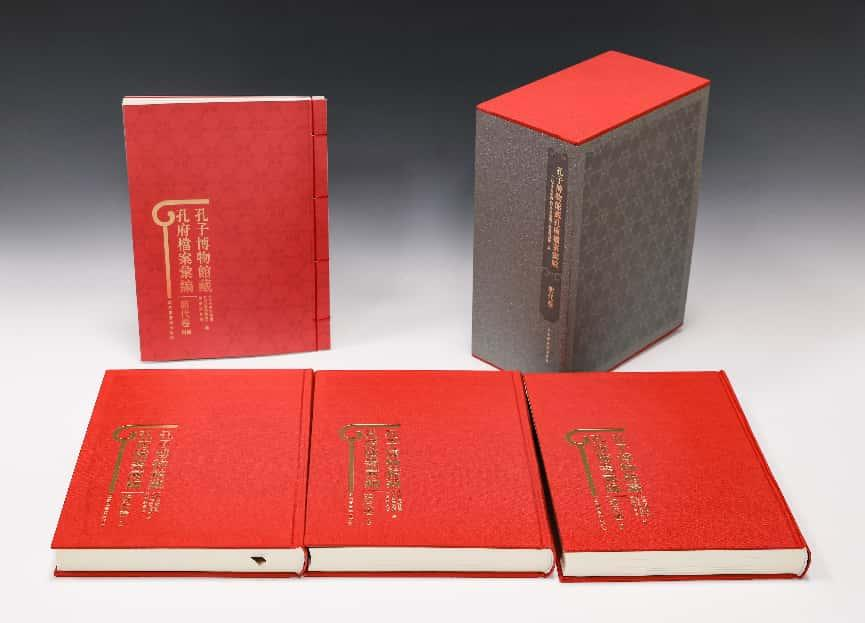

習近平總書記指出:“研究孔子、研究儒學,是認識中國人的民族特性、認識當今中國人精神世界歷史來由的一個重要途徑。”科研工作歷來是博物館的一項基礎性工作。開館以來,孔子博物館科研團隊以館藏文物、展覽為題材,編輯出版了《大哉孔子》《孔府珍藏》《孔子博物館藏珍貴古籍圖鑒》《孔子圣跡圖匯編》《孔子博物館藏孔府檔案匯編·明代卷》《孔府服飾研究·檔案卷》等30余種圖書,在《中國博物館》《中國文物報》等專業期刊報紙發表學術論文200余篇,先后有多項國家社科基金、省級藝術科學、人文社會科學重點課題獲批立項,為儒學的傳播普及提供了強有力的學術支撐。

創新工作機制,激發科研動力。孔子博物館探索實行科研項目“揭榜掛帥”,鼓勵青年科研人員挑大梁、當主角,在全館范圍內打破部室界限自由組隊開展項目攻堅。經過專家評審論證,儒家文物、儒家文獻、儒家服飾文物、儒家音樂文物文獻、儒家文物保護、儒學數字資源管理、儒家文物傳播與普及應用等7個科研小組脫穎而出。目前各小組已經制定詳細的科研規劃,正在積極有序推進基礎研究。

搭建學術平臺,營造學術氛圍。年初,孔子博物館“詩禮講堂”公益學術講座品牌正式啟動,計劃圍繞數字AI技術與博物館融合、文物研究、文物保護、禮樂文化傳播等專題,邀請知名專家開展講座。現如今,每月一期高品質學術講座,每季度一期青年學術沙龍已成為孔子博物館的常態。這一舉措以學術交流激發創新思維,以學術創新推動工作創新,為青年人才培養和成長提供有力支持。不僅如此,孔子博物館還與北京郵電大學、北京服裝學院、曲阜師范大學、濟寧學院等高校院所建立合作機制,以資源共享促進平臺共建,以互利共贏推動高質量發展,共同打造具有創新性、示范性、引領性的學術研究平臺和交流傳播平臺。

文明對話、交流互鑒——提升中華文化傳播力影響力

文明因交流而多彩,因互鑒而豐富。在構建人類命運共同體的時代背景下,儒家思想愈發受到世界各國的廣泛關注。孔子博物館蹄疾步穩、乘勢而上,積極開展國際展覽交流、文明對話,打造中國故事、國際表達,不斷提升中華文化的傳播力影響力。

近年來,孔子博物館先后加入絲綢之路國際博物館聯盟,與俄羅斯普斯科夫伊茲博爾斯克古跡博物館建立友好關系,并簽署合作備忘錄,開啟了對外交流合作的新篇章。去年11月,孔子博物館首次走出國門在克羅地亞舉辦“孔子的世界·世界的孔子”主題展,展示了中國文化尚和合、求大同的智慧理念,讓世界了解孔子、了解中國。此外,深度參與世界古典學大會·走讀中國之齊魯印象行、國際孔子文化節、尼山世界文明論壇、世界互聯網大會數字文明尼山對話等國際交流活動,在世界級對話平臺上發出 “孔博聲音”,促進不同文化之間的交流和認同,進一步提升中華文化國際傳播能力。

博物館是文明交流互鑒的重要窗口,在確立文化主體性的基礎上,開放包容應當是跨文化交流的基本態度。以文化自信的胸懷開展對外交流,著力消除語言障礙,才能有效加深國際友人對中國文化的認知與認同。為此,孔子博物館從外語講解、展陳提升等多方面入手,著力提升對外交流服務能力。引進英、法、日、韓等多語種人才,配備外語講解隊伍,組建翻譯團隊,對官方網站、導覽設備、宣傳手冊、出版讀物、展覽說明牌及研究成果開展常態化翻譯工作,實現博物館公共空間外語全覆蓋。目前,孔子博物館已成為山東省開展對外文化交流的重要窗口,年均接待觀眾達200萬人次,其中外國觀眾近一萬人次。

憑借深厚的文化底蘊和豐富的對外交流成果,孔子博物館從全國204家國家一級博物館中脫穎而出,入選全國博物館海外影響力百強榜單第7名,專題類博物館海外影響力十強榜單第1名,成為山東省唯一一家進入前十的博物館。

應勢而動、擁抱變革——在“變”與“不變”中創造無限可能

當今世界百年變局加速演進,新一輪科技革命和產業變革深入發展,快速變化、多元共生、萬物互聯成為這個時代最鮮明的特征。在這一時代背景下,博物館行業要深刻把握好“變”與“不變”的辯證關系。“變”的是技術,是呈現方式;“不變”的是中華文化的精神內核,是文化傳承的初心。孔子博物館以應勢而動、擁抱變革的姿態,堅定文化自信,秉持開放包容,堅持守正創新,以數字技術重塑文化體驗,以創新之力賡續中華文脈,與社會各界一道共同書寫博物館高質量發展的未來篇章,讓中國特色、中國風格、中國氣派在新時代綻放更加耀眼的光芒,為增強文化自信、建設文化強國作出新的更大貢獻!

值此2025國際博物館日到來之際,誠邀您走進孔子博物館,與歷史邂逅,和文物對話,于光影流連中了解過去、感受當下、探知未來,一同領略傳統文化與現代科技的交融之美,探索快速變化社會中博物館所蘊藏的無限可能。

編輯:董麗娜

文章、圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除