讀《論語》,讀什么

來源:浙江宣傳微信公眾號(hào)作者: 2025-05-23 13:54

在中國古典名著中,有一部書的“熱度”一直居高不下,梁?jiǎn)⒊Q其為“二千年來國人思想之總源泉”,錢穆則認(rèn)為“應(yīng)成為一部世界人類的人人必讀書”,這就是《論語》。

今天,《論語》早已成為我們“日用而不知”的文化資源。比如,我們用“溫故知新”表示復(fù)習(xí)舊知識(shí)以獲取新理解,用“任重道遠(yuǎn)”強(qiáng)調(diào)責(zé)任重大、需長(zhǎng)期奮進(jìn),用“三省吾身”提倡自我反思、“復(fù)盤思維”,用“見賢思齊”鼓勵(lì)向有才德的人學(xué)習(xí),用“見義勇為”形容見到正義的事主動(dòng)去做,用“殺身成仁”贊美為理想流血犧牲的精神品質(zhì)。

《論語》篇幅不過二十篇,字?jǐn)?shù)僅一萬多,為何具有如此巨大的魅力,以至成為不少中國人的“啟蒙之書”?在今日,當(dāng)人工智能浪潮席卷世界,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)信息碎片吞噬思考,我們又該怎么讀《論語》?

一、讀《論語》,讀的是中道而行的理念

《論語》十分推崇“中道”,孔子感嘆“中庸之為德也,其至矣乎”,將“中庸”視為最高美德。“中庸”不是和稀泥,而是不偏不倚、恰如其分,進(jìn)退不失其正,在合乎仁義的基礎(chǔ)上中道而行。

如果孔子生活在今天,他將如何評(píng)價(jià)偏離中道的行為?對(duì)于“加速主義”,他會(huì)說“欲速則不達(dá)”;對(duì)于猶豫拖延,他會(huì)說“再,斯可矣”;對(duì)于佛系躺平,他會(huì)說“飽食終日,無所用心,難矣哉”;對(duì)于偏激執(zhí)拗、盲目自大,他會(huì)說“毋意,毋必,毋固,毋我”。

《論語》告訴我們,真正的成熟,就是學(xué)會(huì)在沖刺與漫步間找到自己的節(jié)奏,在時(shí)代的驚濤駭浪中邁出自己中正平和的人生步伐。

二、讀《論語》,讀的是和而不同的精神

孔子曾對(duì)比“君子”和“小人”兩種人格,認(rèn)為君子可以在保持獨(dú)立見解的同時(shí),與他人和諧融洽相處,而小人則相反。

生活中,我們?nèi)菀妆还逃杏^念束縛,讓心中的成見長(zhǎng)成一座大山。算法的精準(zhǔn)推送,更是加劇了認(rèn)知繭房、圈層固化的風(fēng)險(xiǎn)。于是,面對(duì)性別議題、婚姻議題、職場(chǎng)議題,群體極化消解了理性對(duì)話空間;“開盒掛人”、飯圈謾罵、控評(píng)拉踩,每種行徑都能成為撕裂輿論的引線。在這樣的氛圍下,人們?nèi)菀紫萑敕呛诩窗椎乃季S陷阱,難以看到問題的多面性。

實(shí)際上,保持個(gè)性與接納他者之間并不矛盾。《論語》告訴我們,面對(duì)不同的聲音不要急于否定或排斥,而應(yīng)嘗試去理解、去傾聽。“己所不欲,勿施于人”是交往原則,“躬自厚而薄責(zé)于人”是處世風(fēng)度,“人不知而不慍”是人生境界。這意味著我們可以在尊重差異的同時(shí)凝聚共識(shí),以包容的心態(tài)構(gòu)建多元社會(huì)。

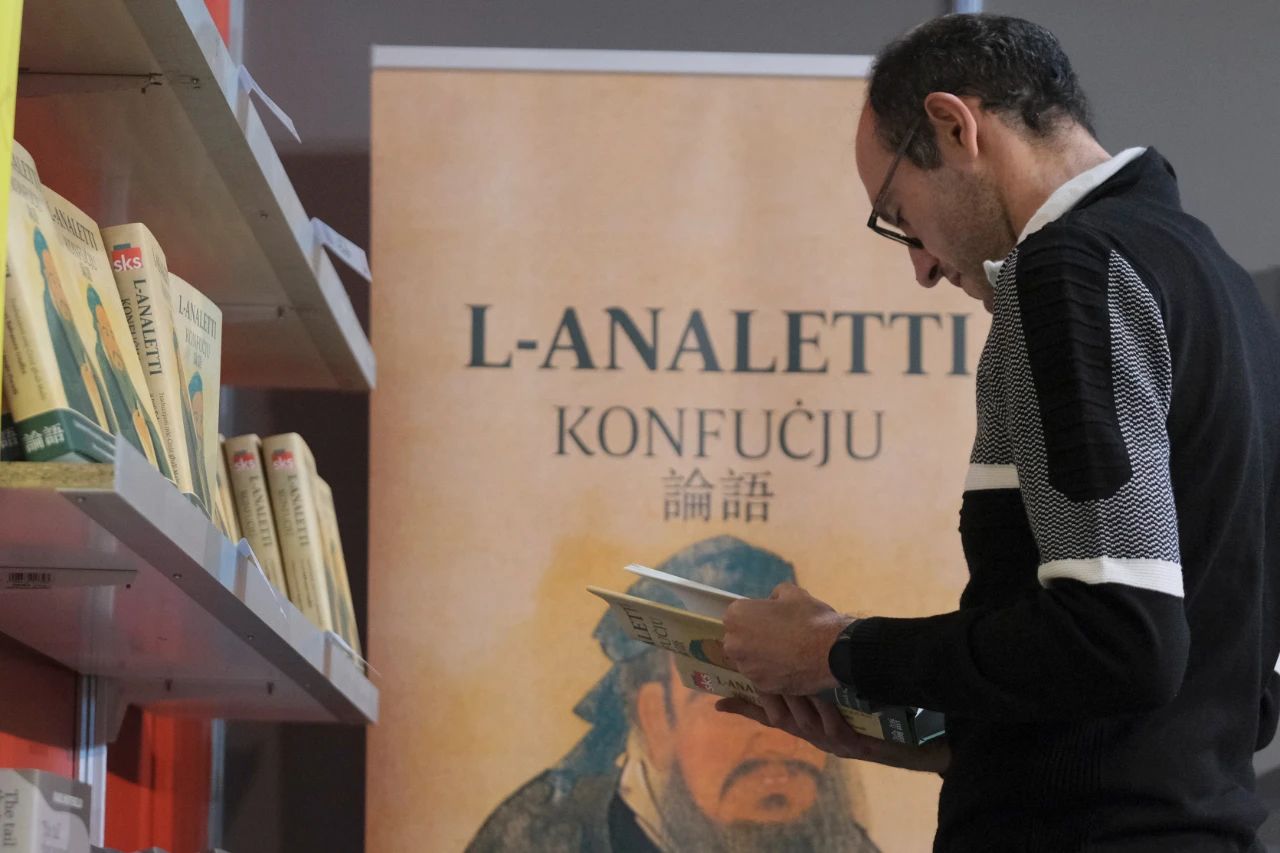

讀者在閱覽馬耳他語版《論語》 圖源:新華社

三、讀《論語》,讀的是躬行實(shí)踐的思想

孔子十分重視學(xué)行一致、知行統(tǒng)一。比如《論語》開篇“學(xué)而時(shí)習(xí)之,不亦說乎”中的“習(xí)”,不僅指復(fù)習(xí),更包含“實(shí)踐”之意。孔子常常教導(dǎo)弟子要“訥于言而敏于行”、“聽其言而觀其行”、“先行其言而后從之”,認(rèn)為真正的君子從不紙上談兵,而是注重腳踏實(shí)地行動(dòng)。

這種“躬行實(shí)踐”的思想,并非抽象教條,而是具體的生活哲學(xué)。年輕人中流傳著這么一句話:“聽過許多道理,依然過不好這一生。”之所以“過不好”,有的人就是因?yàn)椴]有將道理轉(zhuǎn)化為行動(dòng),成為“語言的巨人,行動(dòng)的矮子”。

“碼住”并不等于“看過”,“點(diǎn)贊”并不等于“做了”,放棄“間歇性躊躇滿志,持續(xù)性萎靡不振”的內(nèi)耗循環(huán),將知識(shí)化為行動(dòng)的力量,才能過上充實(shí)而有意義的人生。

四、讀《論語》,讀的是快意人生的豁達(dá)

細(xì)讀《論語》,會(huì)發(fā)現(xiàn)孔子作為最早的“人生導(dǎo)師”,從不講空虛的大道理,而是從生活出發(fā),以自身為表率,引導(dǎo)大家思考“你想活出怎樣的人生”。

他講“知之者不如好之者,好之者不如樂之者”,鼓勵(lì)我們以熱愛對(duì)抗倦怠;他說“不義而富且貴,于我如浮云”,提醒我們淡泊名利方能獲得精神自由;他肯定“君子坦蕩蕩”的豁達(dá),反對(duì)“小人長(zhǎng)戚戚”的焦慮,即使困與匡地,命懸一線,他仍能“弦歌不絕”,超然自若。

當(dāng)下年輕人中有一種現(xiàn)象,既追求物質(zhì)欲望又難舍精神自由,既渴望社會(huì)認(rèn)可又放不下高傲身段,即想建立一番事業(yè)又常因“沒達(dá)到預(yù)期”而自責(zé),陷入“做與不做都痛苦”的內(nèi)耗。

與其糾結(jié)與內(nèi)耗,不如以豁達(dá)的心態(tài)活出灑脫的人生。比如孔子既稱贊“一簞食,一瓢飲,在陋巷”的顏回,也欣賞以“浴乎沂,風(fēng)乎舞雩,詠而歸”為志的曾皙,他用真切的言行告訴我們,“從心所欲不逾矩”才是大智慧,在平凡的日常中,也能活出豐盈。

五、讀《論語》,讀的是立己達(dá)人的智慧

《論語》中,弟子子貢問怎樣做才能叫做“仁”,孔子回答“己欲立而立人,己欲達(dá)而達(dá)人”,認(rèn)為仁者既追求自身的成長(zhǎng)發(fā)展,也致力于幫助他人通達(dá)進(jìn)步。同時(shí),孔子又講“能近取譬,可謂仁之方也已”,提醒我們要學(xué)會(huì)換位思考,設(shè)身處地為他人著想。

小到個(gè)人,大到國家,不能做恃強(qiáng)凌弱、狼性競(jìng)爭(zhēng)的“社會(huì)達(dá)爾文主義者”,也不能做卡脖子、使絆子、放冷箭的“損人不利己者”。一個(gè)心懷他者、推己及人的人,才能在交往中獲得更多的支持與信任,開辟更寬廣的人生道路。

同樣,國家和民族要屹立于世界之林,更要有立己達(dá)人、兼濟(jì)天下的胸懷,在不同文明的交融中構(gòu)建起人類命運(yùn)共同體,建設(shè)一個(gè)共同繁榮的世界。

衢州孔廟 圖源:“衢州發(fā)布”微信公眾號(hào)

六、讀《論語》,讀的是賡續(xù)傳承的情懷

《論語》并非從誕生之初就是“國民頂流”,而是歷經(jīng)了漫長(zhǎng)的經(jīng)典化過程。自從孔子的門人“相與輯而論纂”成書后,《論語》一直以口傳和抄本形式流傳。經(jīng)過張禹、孔安國、鄭玄等人的整合與注釋,《論語》的版本在東漢末年基本定型。

歷代學(xué)者對(duì)《論語》的整理,并非只是簡(jiǎn)單的文字校勘、音韻訂正,而是注重將《論語》與社會(huì)生活、人倫道德相結(jié)合。比如北宋邢昺認(rèn)為此書“可以經(jīng)綸世務(wù)”,強(qiáng)調(diào)《論語》在處理社會(huì)事務(wù)中的應(yīng)用價(jià)值;朱熹認(rèn)為此書首章是“入道之門,積德之基”,注重《論語》對(duì)普通人修身成德的意義;王陽明則認(rèn)為此書是“夫子議道之書”,指明《論語》是對(duì)處世之道、治國之道的探討。

近年來,海峽兩岸《論語》讀寫接力大會(huì)、“一帶一路”國家《論語》譯介工程等活動(dòng),更是架起了文化橋梁,以《論語》為媒將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳遍世界。

兩千多年來,《論語》的傳承,靠的是一代代人的賡續(xù)接力,而《論語》也滋養(yǎng)了一代代人,教導(dǎo)我們?nèi)绾瘟⑸硖幨馈=袢瘴覀冏x《論語》,不僅是為探源尋根,更是為賡續(xù)文脈、返本開新。當(dāng)你感到疲憊時(shí),不妨聽聽孔子那句:“知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。”——這本穿越兩千年的書里,或許藏著解開困惑的答案。

編輯:宮英英

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除